先日、インターンシップ希望の学生が話を聞きに訪れた。

実はその日の午前中(FBではお伝えしましたが)、最近では久しぶりに理不尽なことがあり、

気が滅入っていました。

帰社してすぐの面談でしたので、正直、乗り気ではなかったのですが、その一見生意気そうな

学生と話をしているうちに(M君ゴメン(笑))、なにかムクムクと元気が出てきてマシンガントークさく裂!!

なんと3時間弱話を、それも一方的にしてしまいました。

M君はそんな話でも真剣に聞いてくれて(立場が逆!!!)、結局、今週末の北信越大会に自腹で来て大会のお手伝いを買って出てくれました(笑)

さて、その話で再確認したことがあります。

自分自身、人生における糧、

それは、

認められること。

だということでした。

まあ、三時間の話をここで書いたら短編小説分くらいあるので割愛しますが、この『独り言』でも散々話していること・・

とどのつまりは、なぜ、ひのまるキッズを大きな代償を払ってまでやり続けているか・・という話です。

自分のこれまでの苦労話の中で(成功事例しか言ってませんが・・)話を進めると必ず最後に、

「その成功の秘訣はなんですか?」

と聞かれます。

との時の答えは・・・

「できるまで、やるから」

です。

でも、本当は

「認めてもらえたと自分自身が納得するまでやるから」

なんだと思います。

冒頭の写真(画像悪くてすみません)学生時代。それまでの幼いころからのプライドも何も木端微塵にされた中、四年生でやっと手にしたレギュラーの座。

本来はレギュラーになって、さあ、これから!なんでしょうが、選手発表で自分の名前が呼ばれたとき、私は本当に(明日のジョー状態で)燃え尽きていました。

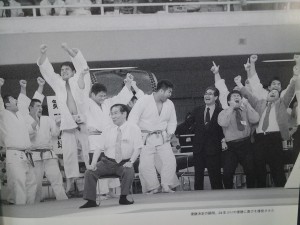

30年前に始めた近代柔道杯。世界五か国を招待、テレビ放送もしてDVDと紙面に全ての参加者の名前を載せられた時、正直、意欲は潮が引くように無くなっていました。

その後の人生の中でいくつかの勝負も、自分ができたと思った時、文字通り「できるまでやる」でできたら次に行っていました。

でも、そのできる?ってなんでしょう。

それは、自分自身のなかで『認められた』と自覚できた時なんだ! とつくづく思っています。

そうです。究極のマスターベーションオヤジの『独り言』だと思います。

しかし、

私は決めたんです。

とことん、認められて、とことん認めることができる『場』を創ろうと・・・。

それがひのまるキッズ。

次回は、その認められることについて、もう少し話をさせてもらいます。

世間からは派手で華やかと思われてる企業経営も、実際は地味で地道な日々の積み重ねですね。

成功する為のモチベーションと、目標に向かう絶え間ない努力。

これらは、自分の思い通りに進まない「ジレンマ」と、理不尽な環境に対する「怒り」、そして、失敗の「恐怖」との戦いでもあります。

我々が負ける訳はない!

お互い頑張って行きましょう!!

先日のFBの書き込み。盟友I社長ありがとう!

IをWEに変えられて初めて本当の仲間だと思っています。まだまだダメ社長です!

あ、ひのまるキッズは、「俺は認められた」と思えるには当分かかると思いますのでご心配なく・・(笑)。

いまから、ここから、勝負は始まったばかりです!!

永瀬義規